|

|

|

RG50E作業記録 1月2日分 |

|

|

作業は、まず点火しているGのダイナモの取り付け位置を見た後、Rも同じ位置に調整したいと思います。

まずはGのダイナモカバーを外しました。ドライバーのネジ4本で留まっています。

こいつがフライホイール。裏側は磁石です。

まず、フライホイールホルダーで固定します。じゃないとナットが緩めれません。

ナット外し。右の写真のように力を込めます。結構固めです。

ナットとれました。ワッシャーがはまっていますが気にしません。

さて、ここからは必ずこいつが必要になります。これがないとほぼ取り外し不可能です。

フライホイールの内側はねじ山が作られています。

このようにプーラーをはめ込みます。レンチを使ってきっちりはめ込む必要はありません。

そしたら、十字の棒を回しこんでいきます。 フライホイールホルダーを押さえつつ、かなり強力に回しこみます。

バキン!!という音とともに外れました。

フライホイールを外すとこのようになります。 画像をクリックすると拡大表示します。

フライホイールの内側。綺麗ですね。79年式のバイクでも、こういう綺麗なところがあるとなんとなく感動します。

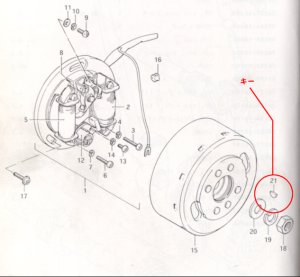

拡大するとこんな感じです。右の写真の○でかこってあるネジの位置にRもあわせます。

とりあえずフライホイールをカバーに収めて保管。強力な磁力ですねw

奥がG、手前がRです。このように並べて、Gの状態を見ながらRをいじっていきます。

さて、次はRのフライホイールはずしです。

さて、外れました。 とりあえず比較してみましょう。

左がR、右がGです。若干ですが、Rは遅角の方向に振られていました。 Rのダイナモ位置をGと同じようにしてみましたが、点火しませんでした。 まずプラグ本体の不良の可能性。

このようにちゃんと点火しました。 次はフライホイール本体の不良。 となると、あとはコードの問題か、ダイナモ本体か… コード(配線)は殆ど触っていませんし、ちゃんとダイナモからイグニッションコイルまで繋がっています。 ようは問題はダイナモにあると。予想ですけど。 と、色々と考えていると、ふとあることを思い出しました。

これは、今でいうCDIの役割をしています。 しかしこのポイント点火は、ご覧の通り機械式です。

ポイントは、このネジだけで固定されています。

分かりづらいかもしれませんが、赤線の場所を比較してみると、あからさまに位置が違う! ここでした。点火不良の原因はw で、構造から推測するに、このポイントを動かしているものはフライホイールなのですが、 しかし、よーく観察すると確かにポイントを動かす原理が隠されていましたw

このように厚みが少しだけ違っています。ここでポイントが動かされていたわけですw ということで、このポイントの取り付け位置も非常に重要なことがわかりました。

点火しました!!! これでやっとRの復活が見えてきました〜。 ダイナモカバーをはめるところまで順調に元通りにしていき、また点火のチェックをすると あれ?おかしいな… また再び点火しなくなっちゃいました(泣) 謎ですが、もう一度見てみることにしました。 続く |

|